《磨合:近代镇江的全球化之旅》,张信著,中华书局2025年8月出版,78.00元

长久以来,有关中国近代史的研究多囿于两种范式之下:或是强调西方冲击的“冲击-回应”模式,将中国描绘成被动接受现代性的客体;或是主张“在中国发现历史”,试图建构一种内部虽充满活力却相对封闭的独立发展脉络。是故,“全球化”与“地方社会”往往被视作两个相互割裂甚至对立的概念范畴。由此造成的是某种略显单调的叙事习惯,僵化且缺乏张力。张信所著《磨合:近代镇江的全球化之旅》(以下简称《磨合》)尝试拒绝任何单一的决定论,它要讲述的不是全球化如何“塑造”或“摧毁”地方,而是全球化如何在地方的社会肌理中被体验、被转化、被重塑,全球变化并非发生于地方社会之上,而是透过地方社会得以实现,并与地方内部的变化凝聚成一个‘你中有我、我中有你’的历史变迁过程,这一核心观点通过聚焦镇江这一长江下游中小型城市在1830年代至1930年代的变迁得到了论证。我们将看到,镇江形形色色的普通人——士兵、商人、牙人、船主、妇女、慈善家——如何以其各自的智慧及坚韧与外来力量进行日复一日地“磨合”,从而将其生命力注入这座城市的历史进程。

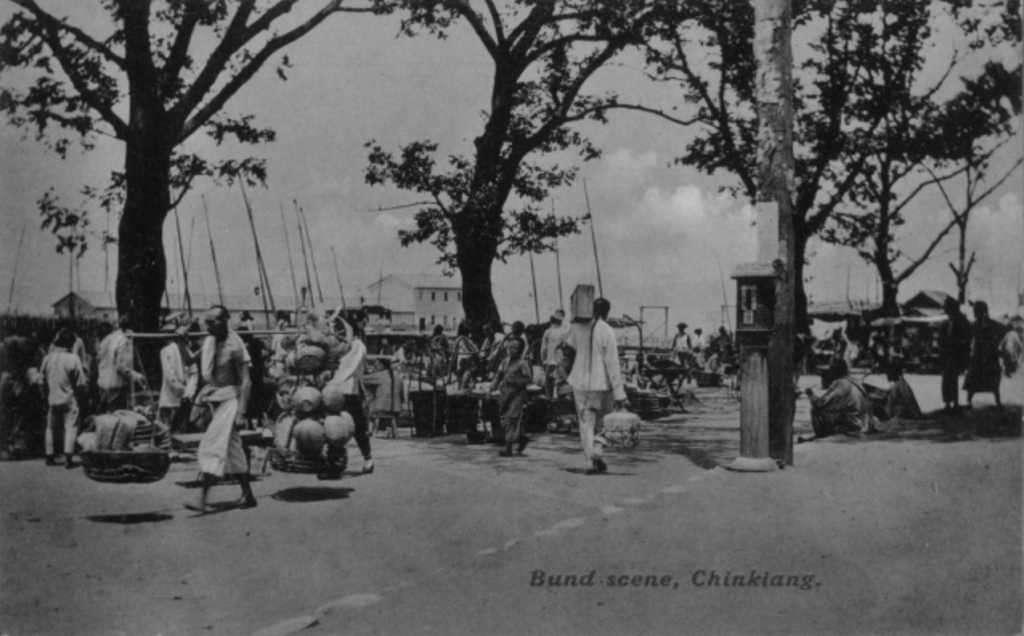

近代镇江的码头风景

理论框架的突围

在展开具体叙事之前,作者系统梳理了西方学界如何从带有浓厚目的论色彩的“西方崛起”宏大叙事(以亚当·斯密[Adam Smith]、戴维·休谟[David Hume]、黑格尔[Georg W.Hegel]、马克斯·韦伯[Max Weber]等人为代表的欧洲独特论),发展到1950-1960年代的现代化理论,再到其批判者——帝国主义理论与依赖理论。他尖锐地指出,即便是这些批判理论也到底未能真正摆脱欧洲中心主义的桎梏,始终“以西欧早期工业化国家处于全球变化中心的假设为前提”。随后兴起的后现代主义与后殖民主义思潮虽然通过质疑知识本身的主观建构性而动摇了宏大叙事的根基,但其对一切理论建构的怀疑态度,也使得系统性的历史解释难以为继。正是在这一学术脉络的断裂处,全球史研究应运而生。然而,尽管作者深受其中“自上而下”的跨国史研究方法启发,却并未止步于此,他明确表示既不认可乔治·瑞泽尔(George Ritzer)所认为的“全球接管本地”的同质化趋势,也不赞同萨缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)所主张的文明冲突导致的异质化加剧论。

全书的核心概念由此得以提出。作者以“磨合”一词隐喻了全球变化与地方互动过程的本质:既非单向的压制,也非截然的对立,而是一个持续、双向、充满张力且最终走向融合的调适过程。他强调:“当全球变化改变了人们原有的生活状态并对其造成破坏时,人们为了生存会做出各种努力,规避这些变化带来的困难,同样也会利用这些变化所带来的机遇来改善自身处境。”这意味着,地方社会的普通民众绝非全球变化的被动“适应者”,而是积极的“参与者”。他们依据自身的文化框架、现实需求与利益算计,创造性地与全球变化互动,在此过程中不仅改变了自身的生活,也从根本上重塑了全球变化在地方的表现形式与最终结果。这种将全球与地方视为一个共生的(symbiotic)“连续体”而非对立“二元体”的视角,是本书的关键。

镇江之战的悲剧

《磨合》的第一部分,将读者带入鸦片战争中的镇江之战。作为长江与大运河交汇处的漕运“咽喉”,镇江的战略地位被一再强调,然而,作者的着眼点并非战争的宏观进程或外交博弈,而是透过英国军官的回忆录、日记与镇江本地士民的私人记录,构建了一种“跨国记忆”,从侵略者与被侵略者双方的视角,尝试还原这场“负面接触”的微观景象。

在叙述守城准备时,作者清晰地展现了清廷在面对前所未有的军事力量时的认知局限与应对失据。裕谦、伊里布、牛鉴等人的仓皇失措,他们对即将到来的、拥有先进军事技术的敌人知之甚少,却在战前就陷入了关于防御策略的无休止争论。最致命的是守将海龄因过度恐惧“汉奸”渗透而表现出的极端行为——关闭城门,引发粮荒,大规模逮捕、处决可疑人员的内部清洗——非但没有凝聚人心,反而加剧了军民的绝望情绪。显然,镇江地方社会在英军到来之前就已濒于崩溃,这是悲剧发生的重要诱因。

最触目惊心的部分莫过于对城破后“仁慈杀戮”(mercy killing)这一大规模自杀现象的深描,“磨合”的悲剧性以此种最惨烈的方式呈现出来。英国士兵记录了如下场景:妇女们将自己的孩子推入水沟淹死,然后自尽;水井中漂浮着身着华服的妇女尸体;屋内是喉咙被割裂的母女。对于悲剧的成因,中英双方作出了截然不同的解释:中国人强调是侵略者所犯暴行的结果,英人则认为这是中国士兵为避免家人受辱而采取的“野蛮”行为,或是为上级所迫。

作者将其置于更广阔的历史文化语境中进行解读。他指出,这不仅是战争恐怖引发的绝望,更与深植于中国文化中的“贞节崇拜”密切相关,同时,对历史上外族入侵暴行(如清军入关时的“扬州十日”、“嘉定三屠”)的集体记忆以及英军在乍浦等地暴行的传闻,共同酿成了一种极度无助的恐惧。正是这种恐惧驱使人们走向了涂尔干所谓的“利他自杀”(altruiste suicide)——个体为维护其所认同的社会规范与家族荣誉而选择毁灭。在与世界其他地区出现过的类似现象相比较后,作者强调:镇江的个案是由“全球性和地方社会性的因素”独特结合所致。

然而此后,一种近乎畸形的日常“磨合”却又开始了。英军试图通过支付更高补偿、颁发“大英护照”、任命“邻里长”等方式缓解敌意,他们释放被俘的清军士兵,并对后者在无麻醉手术中表现出的坚韧表示敬佩。一些镇江居民也从最初的恐惧转为好奇,甚至有妇女“穿戴整齐地出现在街上”,“直视外国人的眼睛”。但这些表面的缓和到底无法弥合深刻的创伤与误解。一位英国军官与寺庙僧人的接触颇具象征意义:僧人在与军官交谈时,“已惊恐得扭曲了面容,泪水从脸颊上滑落”。军官在日记中写道:“中国人面对恐惧的反应与其他人不同,因为他们越是害怕,就越是表现得笑容满面。”这种根深蒂固的误解,才是负面“磨合”的真正遗产。作者总结道:“这场战争作为近代帝国主义的一种表现方式,其唯一目的是为了毁灭。”在镇江,“全球化”表现出了最血腥、最残酷的一面。

贸易网络转型下的中介城镇

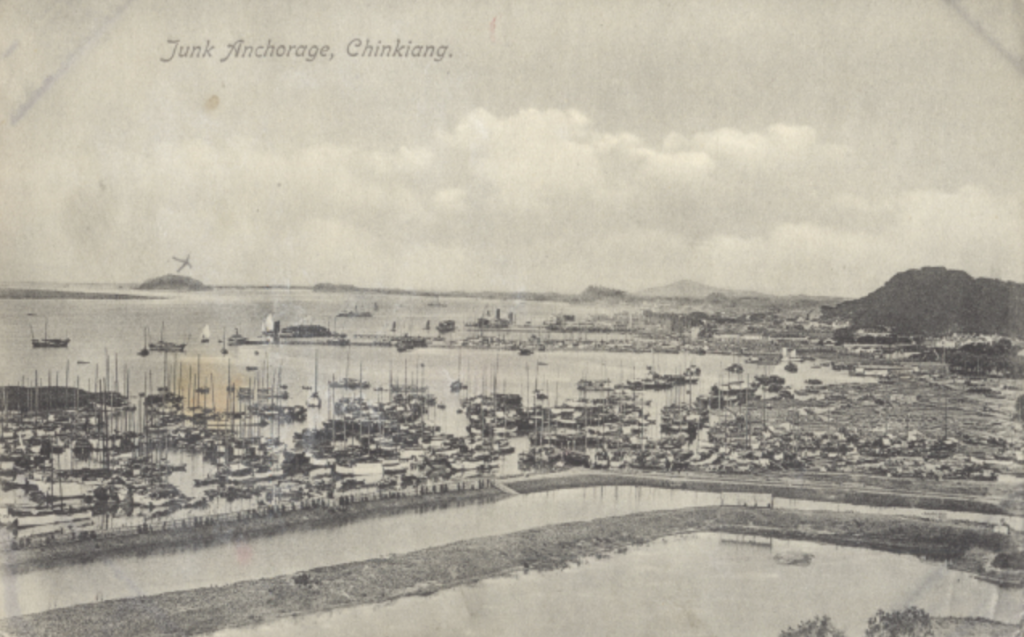

《磨合》在第二部分的视角转向经济,探讨了十九世纪下半叶镇江如何在全球经济一体化加剧的背景下,从一个传统的跨区域贸易枢纽转型为以上海为中心的亚洲贸易网络中的中介城镇。在此过程中,中国地方社会展现出了惊人的韧性与创造力。

在确立了上海崛起为亚洲贸易中心这一宏观背景之后,作者深度聚焦了镇江如何在新的贸易体系转型中重新定位自身。当传统的跨区域贸易路线因运河淤塞、蒸汽船应用及上海枢纽地位的形成而改变时,镇江并未就此衰落,而是演化为一个独特的“中介城镇(brokerage town)”。它充分利用其位于长江南北贸易连接点的历史地理优势,专注于“糖—北货业”等特定商品的集散。来自广东、潮州的商人带来糖,而来自江苏北部、安徽、山东等地的商人带来豆饼、芝麻、花生等“北货”,双方在镇江的市场上,通过本地牙行这一中介进行交易。

作者对“牙人”及其经营的“牙行”或“大行栈”尤为细致的描述实为全书最为精到的实证部分。从吴泽民、朱姓牙人依靠人脉与手腕发迹的故事,到大小牙行如何通过“拉子”招揽生意,用“吃盘子”“欠分量”等手段欺诈客商,再到“斛行”在秤重米粮时的上下其手,一幅生动的市井商业图景被勾勒出来。在作者笔下,这些牙人并非现代化进程中的顽固障碍,而是灵活利用传统规则和人际关系,在新的经济格局中为自己谋得一席之地的能动者,正是他们把镇江造就为连接南北商人的地方性枢纽。

更富洞察力的是有关牙人权力来源的分析。借助社会学家哈里森·怀特(Harrison C.White)的“三方关系”模型,作者指出,由于南北商人被当地习俗禁止直接交易,必须通过牙行这一“第三方”,牙人便在这种“不对称”的关系结构中获得了控制市场的权力。这表明,传统的经纪制度即使在晚清仍具有强大的生命力,它并未被新兴的商帮或西方资本力量所取代,而是以一种特别的方式嵌入到新的全球经济网络之中。

为了真正融入以上海金融体系为核心的亚洲贸易网络,镇江的贸易社群还必须克服货币混乱与信用认可的障碍。面对五花八门的货币——二四宝银、镇江二七宝、西班牙银元、墨西哥鹰洋、英国站人洋——以及上海“九八规元”的虚银计价体系,镇江的“钱业公所”承担起了评估货币价值、公布每日汇率的重任。更重要的是,它通过在上海设立办事处,以“见票批期”的办法为镇江钱庄发行的信用状提供真实性担保,并制定内部规则,互相认可信用状。这些创举都极大地促进了镇江与上海之间的资本流动和贸易往来。

透过对牙行与钱业公所的微观运作分析,我们可以看到,中国地方社会对全球经济变化的响应,绝非被动的“纳入”,而是一种主动的、富有策略性的“接轨”。本地商业菁英并非坐等命运安排,而是凭借其智慧,积极利用原有的社会网络与行业惯例,去克服全球化带来的新挑战,并从中寻找新的机遇。正是这样经济贸易领域的“磨合”为镇江最终赢得了“银码头”之称。

驻泊木帆船的镇江码头

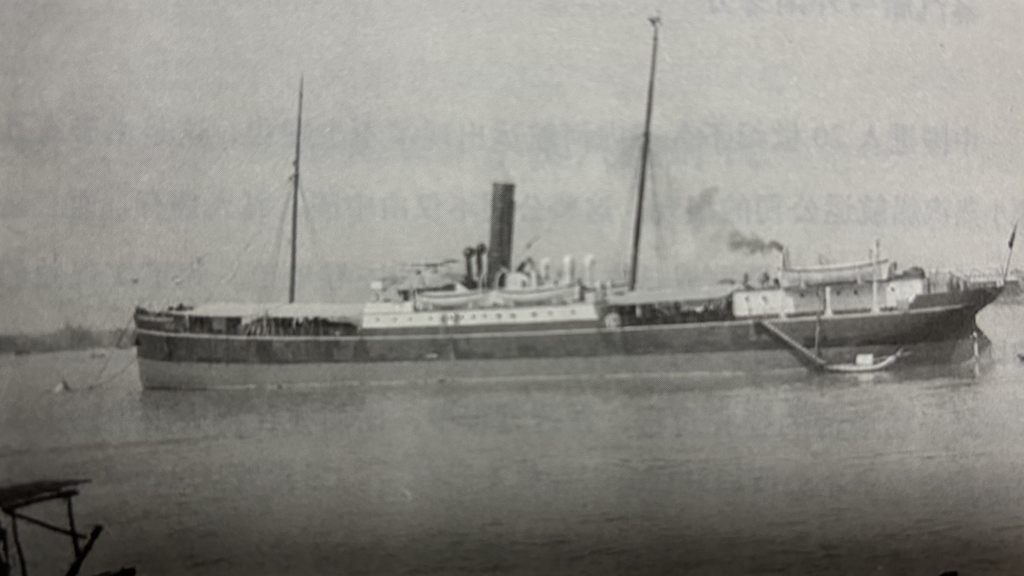

小蒸汽船时代的众生相与国家权力的渗透

作者在第三部分探讨了西方机械化技术的传播如何与地方社会进行“磨合”,具体而言,是蒸汽船技术如何被中国地方社会所接受、改造和利用。十九世纪末至1930年代初被定义为镇江乃至中国的“小蒸汽船时代”,观察视线也由此从远洋轮船转向了与内地普通民众日常生活更为息息相关的内河航运。

作为欧美及日本经济扩张的利器,蒸汽船技术在引入中国后面临一种尴尬的境地,至少对私人领域使用这一技术清廷官员长期持怀疑与限制态度。从曾国藩的“黄鹄号”试验,到李鸿章推行“官督商办”的轮船招商局,无不显示出国家意识层面的保守。与此同时,是旗昌、怡和、太古等洋行,以及后来的日本大阪商船、日清汽船株式会社,凭借条约特权和技术优势,迅速主导了长江及其支流的航运。这是地方社会与技术“磨合”的初始背景。

面对官方的限制与外国公司的竞争,尤其是官员的勒索、歧视,镇江的私营船主们发展出了一套独特的生存策略。其中最引人瞩目的,便是通过获取“外国身份”以寻求庇护。例如,戴生昌轮船局的老板戴嗣源入籍日本,其公司也在日本领事馆注册。其他诸如寻求洋人入股、悬挂外国国旗等“隐藏中国身份”的做法,都是在特殊政治环境下一种无奈而精明的生存手段,这样的“磨合”使中国资本得以在夹缝中延喘。

第一次世界大战的爆发与铁路的建设,为中国私营航运业提供了一次意外的机遇:欧洲资本势力衰退,日本公司乘势坐大,而铁路无法覆盖的内河支流与短途客运却为小巧灵活、成本较低的小蒸汽船留下了生存空间。张謇创办的大生轮船公司等民族企业,正是利用这一罅隙市场迅速发展壮大。这些本土企业家,抓住了“全球化”带来的契机,将小蒸汽船变成了服务于中国内地城镇与乡村的“鸡鸭船”,运送农产品、工人和日常货物。技术,在全球与地方因素的共同作用下被改造和吸纳,以适应本地的实际需求。

作者继续将目光投向普通人与新技术的日常“磨合”,蒸汽船在带来便利的同时也增加了新的风险:锅炉爆炸、船只相撞、乘客溺水等事故频发。这些事故的处理往往牵涉轮船公司、地方政府、外国领事馆、船业公会和受害者家属,其间权、利纠缠而过程纷繁复杂,这是新技术与旧有社会结构间的“磨合”,给地方社会带来了前所未有的治理挑战。

国家政权的作用藉此愈为凸显。作者以“奔牛号”事件的善后为例,详细展示了国民政府如何通过建立“航业公会”、控制河流疏浚附加费、直接介入事故调查与赔偿调解,将其权力触角伸至蒸汽船运输的方方面面。至此可以清晰地看到,从晚清的限制,到军阀时期的盘剥,再到国民政府时期的全面控制,国家与地方社会的关系经历了深刻的变化,终于,国民政府逐渐剥夺了地方性组织在此类事务上的自主权,从而建立起一种“日常国家政权”(the everyday state)的形象,这令国家与社会之间的界限变得模糊,甚至,国家意志成为重塑这一技术“磨合”过程的主导力量。

通过对“小蒸汽船时代”的深描,作者论证了技术的社会应用并非简单的“传播-接受”模式,而是一场持续的“磨合”,其结果取决于技术本身特性、地方社会结构、国家权力干预以及普通使用者能动性之间的复杂互动。可以说,中国的老百姓,从船主到乘客,从慈善家到码头工人,从来未尝被动地接受命运的摆布,而是以积极的态度学习、适应、改造技术,并使其成为一种“人类能力的延伸”。

1906-1907年镇江的小型蒸汽船

风格化叙述下的学术路径探索

《磨合》一书不仅有丰富的开创性观点,其研究方法与叙述风格也颇具启示意义。

作者综合了全球史研究中“自上而下”与“自下而上”的双重视角,一方面能将镇江的个案置于近代帝国主义兴起、世界经济一体化、技术全球传播等宏观变迁背景的框架下审视;另一方面又能沉潜于地方档案、私人日记、商会记录之中,尝试挖掘普通人的鲜活经历,这种“眼光向下”的取向造就了宏大叙事之下坚实的微观基础,更令“地方故事”获得了一种宽阔的历史感。兼之对中、英双方史料的对比运用,构建起一种立体的历史认知。

《磨合》对“深描”的追求尤为成功。无论是牙行欺诈的具体手段、钱庄汇兑的复杂流程,还是“奔牛号”事故后各方势力间博弈的细节,都以丰富的原始材料呈现历史的细节,这绝不是执着于琐碎的堆砌,而是在具体的历史境况中,客观地表现行动者的动机、策略与感受,从而达到某种“概念性叙事”(conceptual narrative)与“本体论叙事”(ontological narrative)的平衡。

全书的笔调始终保持一贯的冷静与克制。这种近乎冷峻的客观性反而给人一种如是的印象:毫无情绪渲染,从未道德评判,却使严谨而清晰的叙述不失生动与温度。可以说,这种风格化的叙述非但没有削弱著作的可读性,反而赋予其一种相当的说服力并极具个性的学术气质。

在地方的脉搏中听到全球回响

《磨合》是一部富有雄心的近代史研究著作,它在某种意义上几乎重构了有关全球与地方互动关系的理解。透过镇江这座似乎并不起眼的城市在十九世纪前后的动态演变,作者试图提示,中国近代的历程可能并非一个单纯被动接受外部强加的“现代化”的过程,而是一个由地方社会中的各类行动者——从官员、士兵到商人、牙人、船主乃至普通妇女——在全球变化的浪潮中,基于自身的文化资源、生存本能与利益考量,在挣扎、协商、利用与创造中不断“磨合”的过程。

在这一过程中,既有镇江之战中井底的冤魂,也有牙行市场里精明的算计;既有钱业公所融入上海贸易网络的机敏商谋,也有小蒸汽船主悬挂外国旗帜的无奈变通;既有国家力量藉技术应用向下渗透,也有普通民众于日常生活中小心盘算。这些无数个体在具体历史情境下的各自行动,融聚为造成中国近代社会转型的实在动力。

因此,该著最根本的学术意义就在于提供了一种超越以往叙事且极具动态性与包容性的历史解释框架,它意味着,全球化的历史,不是一部单调的征服与抵抗史,而是与充满复杂性与不确定性的多领域“磨合”紧密相关,身处不同历史环境下的中国各类普通民众,在承受那个所时代带来各种“压力”的同时,无时无刻不在参与历史本身,虽然其间充满着意外与矛盾,他们却以惊人的坚韧与智慧,最终推动中国社会踏入了一场特具“地方性”的近代化之旅。